私立大学にお勤めの方で、経理・財務に異動したけれど、経理とか財務なんて初めてだし、そもそも数字なんて苦手だし、、、という方に向けて、何を勉強すれば、早く業務に慣れたり、業務を理解できたりするのか、少し詳しく書いてみたいと思います。

私も、初めて経理に異動となったときは「何を勉強すればすぐに業務に慣れるかな」と不安に思っていたので、その経験を元にしています。

先日以下のようなツイートをしたのですが、そうしたら、意外とリツイートやいいねがつきました。

基礎として簿記3級

会計についての基礎の基礎として日商簿記の3級の勉強をするとよいです。私立大学が準拠しているのは学校法人会計基準(以下「学校会計」)ですので、民間企業が使う簿記は役に立たないという人も一部にはいるみたいですが、

- 仕訳や複式簿記の考え方

- 残高試算表の作り方、読み方

- 主要簿・補助簿の考え 等

これらは学校会計でも絶対に役に立ちます。

私は簿記2級まで取得しましたが、使っていた参考書・テキストは以下でした。(以下は2級のものですが、3級のものもあります)

学校会計の勘定科目と会計システム

次に、学校会計で実際に業務に使う勘定科目(以下「科目」)と、その学校法人で使用している会計システムの理解をしましょう。

学校会計の勘定科目

まずは、学校会計のみの科目より先に、民間企業でも使用していそうな科目から知っておきましょう。暗記する必要はありませんが、ある程度長く業務をしていると自然に覚えてしまうこともしばしば。おそらく、その学校法人の経理部・財務部で「勘定科目の一覧」のようなものを作っているはずですので、それを参照しながら、「こういう商品・サービスを買ったときは、この科目を使うんだな」と理解していきましょう。

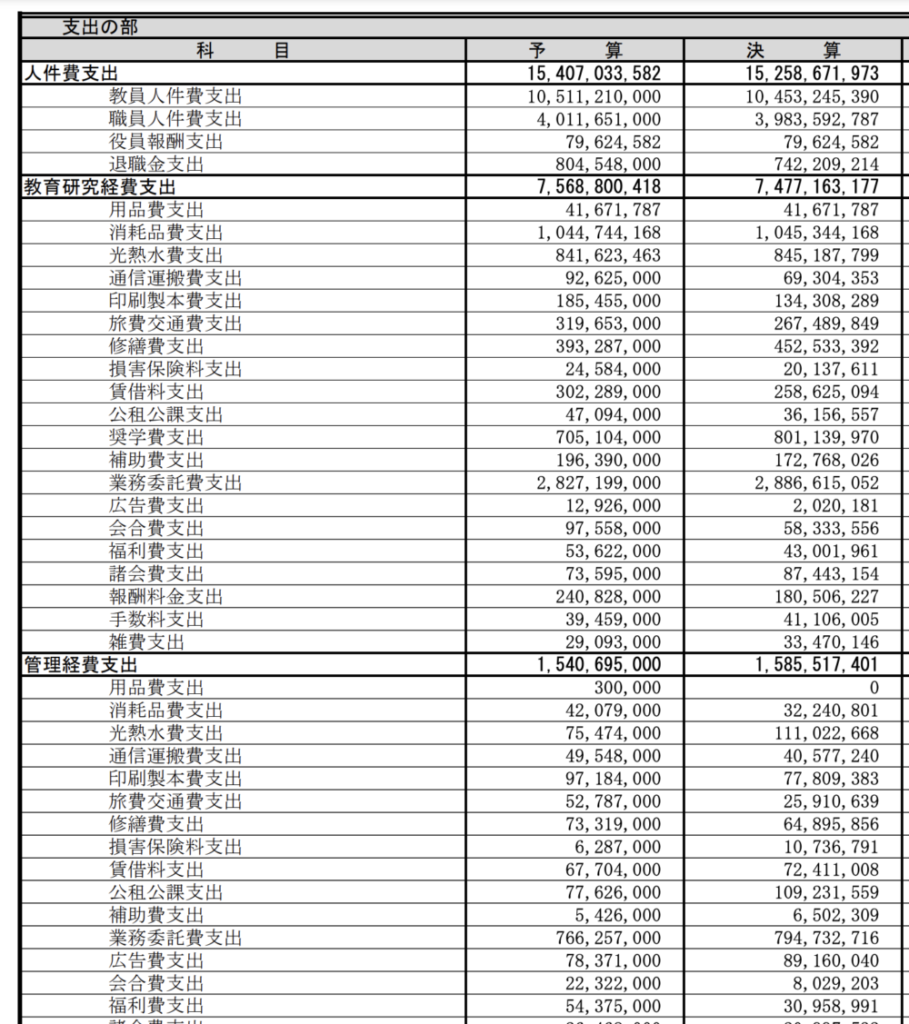

上記の引用画像で、「用品費支出」「消耗品費支出」「光熱水費支出」と並んでいるのが勘定科目です。

会計システムの仕組み

これは学校法人によって違うところですが、その会計システムの仕組みや、仕訳の連携について覚えておきましょう。

例えば、資金収支科目(資金収支計算書に記載される科目)で仕訳を入力すると、裏でシステムが自動的に事業活動収支科目(事業活動収支計算書に記載される科目)の仕訳を作成する、というようなものです。

これがわかっていないと、裏で起こる仕分けも含めて、複式簿記での貸借の一致がなされない可能性があります。

先程の例でいうと、学校会計のシステム上「資金収支科目の(教)消耗品費支出で仕訳を入れると、裏で事業活動収支科目の(教)消耗品費仕訳も起こる」という場合に、誤って最初から事業活動収支科目で仕訳を入れるとどうなるでしょうか。

入力時の仕訳

(資金)(教)消耗品費支出100円/(資金)現預金100円

裏で自動で起こる仕訳

(事業)(教)消耗品費100円/(BS)預金100円

おそらく、以下のように、貸借が一致しなくなります。

入力時の仕訳

(事業)(教)消耗品費100円/(資金)現預金100円

裏で自動で起こる仕訳

(なにも仕訳入らない) /(BS)預金100円

こういったことが起きないようにシステム上で制御をかけていたり、もしくは定期的にチェックがされるよう運用でカバーしていることが多いと思われますが、知識として知っておくことは非常に重要です。

特殊な勘定科目(基本金、固定資産、特定資産)

学校会計には、学校会計特有の特殊な科目があります。それが以下です。

基本金

これは、学校法人会計基準 第29条で以下のように書かれています。

学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。

これは具体的にどういうことかと言うと、固定資産を取得したときの金額、将来の固定資産の取得にかかるお金、基金として継続的に保持するお金、恒常的に保持すべき資金を「基本金」として、保持しておかねばいけない、ということです。事業活動収支計算書の「基本金組入前当年度収支差額」から「基本金」として、組み入れる(貯めておく)イメージです。

文科省の説明は以下のリンクに載っていますので、こちらもご参照ください。

基金には4つあります。ざっくりわかりやすく言うと、第1号基本金は固定資産の取得額を保持、第2号基本金は将来取得予定の固定資産などの金額を保持、第3号基本金は基金として運用するための金額を保持、第4号基本金は非常時のためのキャッシュとして必要な金額を恒常的に保持するという目的があります。

固定資産

こちらは、民間企業でも貸借対照表(よく「B/S」や「BS」と略す)に載っているものです。しかし、先述のように基本金に関係するため、わかりづらくなっています。固定資産が単体でわかりづらいわけではなく、基本金との関係がわかりづらいですね。

例えば、「ある年に土地と建物(固定資産)を合計100億円で取得したけど、銀行から80億円借り入れて取得した。この場合、基本金は「要組入額100億円」だけど、ある年(買った年度)の「基本金組入額は20億円」で「未組入は80億円」として、翌年以降、銀行に借入金を返済するたびに返済額を基本金に組み入れていく。」という感じです。

こういうことがファイナンスリースなどでも起こって分かりづらいのです。

こういったところを理解すると、「学校会計が分かる人」になってきます。

特定資産

これは学校会計特有の科目で、かつこれも基本金と関わりがあって分かりづらい事項です。

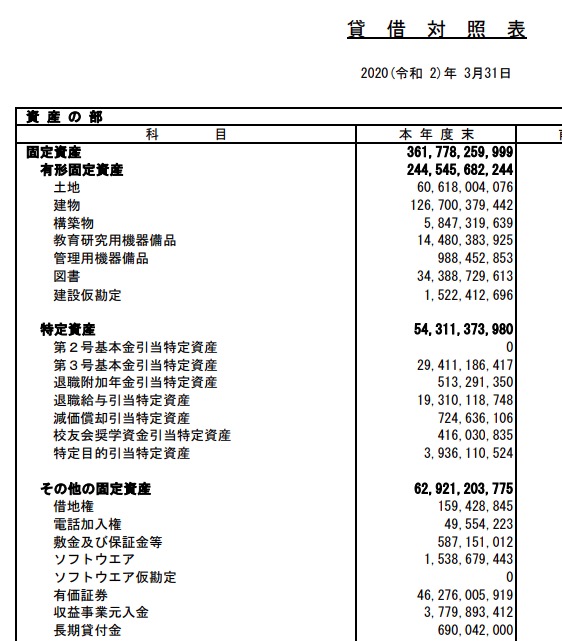

特定資産というのは、貸借対照表の「資産の部」で有形固定資産とその他の固定資産の間に記載されているものです。

https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2020/06/07_taisyaku19-1.pdf(2023年9月14日アクセス)

これは、その名のとおり、特定の目的のために貯めてあるお金です。引当資産とも言います。実態としては、現金だったり、有価証券だったりします。これについては以下の記事をご覧ください。

この特定資産ってなんなんだという点ですが、例えば、第2号基本金引当特定資産は、将来の固定資産の取得に備えて、貯めてあるお金です。実際に固定資産を取得すると、貸借対照表の上部にある「土地」や「建物」に移動するイメージです。

資金収支科目の「第2号基本金引当特定資産繰入支出」「第2号基本金引当特定資産取崩収入」と関係していますので、この辺のことを勉強しておくと良いでしょう。

参考:更に理解するには

一応、私の主張としては、実際の業務をしながら理解していくということで上記3つなのですが、参考までに書籍も読んでみたいという方向けに以下、載せておきます。自分で買うとそこそこしますので、図書館で借りるか、大学に勤務している方は経費で買うのがよいかもしれません。

結構重要なのは、自分の学校法人と契約している監査法人(普段監査に来る監査法人)が書いた学校法人会計の書籍があれば、押さえておくことです。さすがに、書籍に書いていることと違うことは言わないはずですし、監査のときに「ここにこう書いてあるから、こういう処理で良いですよね?」と確認に使うこともできます。

以上、私の経験をもとにした、私立大学職員が経理・財務に異動になったら勉強すべきことでした。異論もあるかと思いますが、一例として捉えてもらえればと思います。

以下、学校法人会計基準や、経理・会計の業務の進め方についても記事を書きましたのでご参考です。